Cuba va rouvrir partiellement son tourisme, son transport et ses commerces

La distanciation physique et l’usage du masque dans toutes les activités resteront toutefois obligatoires.

Le gouvernement cubain a annoncé mercredi une réouverture progressive du tourisme, du commerce et du transport public, après avoir déclaré sous contrôle l’épidémie de coronavirus.

L’île de 11,2 millions d’habitants n’a plus enregistré de décès lié à la maladie depuis onze jours et n’a compté que cinq nouveaux cas mercredi, pour un total de 2 211 cas dont 83 décès.

Désormais, elle va entrer dans l’étape « de reprise post Covid-19, qui vise à revenir aux conditions les plus normales possibles », a déclaré le président Miguel Diaz-Canel lors d’une réunion du Conseil des ministres.

« ¡Tierra! » et l’internationalisation de l’anarchisme cubain (1902-1915)

Dans le texte ci-dessous (1), Amparo Sánchez Cobos raconte l’histoire de « ¡Tierra! », le plus important organe de presse que le mouvement libertaire cubain fit paraître dans les premières années du XXe siècle, dévoilant par là même un pan de l’histoire ouvrière de ce pays, grandement marquée durant cette période par la pensée anarchiste.

« La presse est gloire et boue

la presse lave et éclabousse,

la presse est une boutique

où tout est à vendre. »

« ¡Tierra! », « Cantar », 27 décembre 1902

“Quatre saisons à La Havane”. “Four seasons in Havana” sur Netflix

En 1999, le cinéaste espagnol Felix Viscarret s’est rendu dans un petit quartier du sud de La Havane appelé Mantilla. Il était guidé par une vieille ambition : rencontrer Leonardo Padura (Cuba, 1955) pour lancer une proposition : faire de ses romans un film. Ce n’est qu’après dix-sept ans que ce projet a pu se concrétiser en une mini-série de quatre chapitres maintenant disponible sur la plateforme Netflix.

Il s’intitule Cuatro estaciones en La Habana (« Quatre saisons à La Havane ») et c’est un film « pauvre ». Deux ans après ce voyage à Mantilla, en 2001, Humberto Solás, également réalisateur, mais Cubain, a fait le voyage de retour aux origines ; il est allé de Cuba en Espagne, pour lancer un manifeste qui a permis de dissiper les malentendus : « Un cinéma pauvre ne signifie pas un cinéma qui manque d’idées ou de qualité artistique, mais il s’agit d’un cinéma à l’économie restreinte qui se fait dans les pays les moins développés », peut-on lire dans la proclamation que Solas a lu.

Si l’on compare cette série avec, par exemple, un seul des épisodes de Game of Thrones, disons « Battle of the Bastards » – qui a coûté environ 10 millions de dollars – le film de Viscarret n’est plus pauvre, mais il est sordide. Bien qu’ils l’aient voulu, Mariela Besuievski et Gerardo Herrero, les producteurs de la série havanaise, n’ont pas pu enregistrer des scènes sur le passé, car cela nécessitait des fonds supplémentaires pour faire les adaptations correspondantes. Ironie de la situation, la mélancolie qui se dégage, c’est-à-dire une vision de Cuba côté ombre et côté lumière, a généré des entraves de la part des autorités durant le tournage. Néanmoins, il s’agit d’une équipe de travail qui a troqué volontiers un budget contre des idées.

La photo mutilée

Vendredi 15 mai, sous la plume de la « journaliste » officielle Marta Rojas, Granma, le quotidien du comité central du Parti communiste cubain, est revenu pour la énième fois sur une page d’histoire de l’île, afin de glorifier ses héros.

Le 26 juillet 1953, un groupe de 135 hommes et femmes du Parti Orthodoxe, menés par Fidel Castro, tentèrent de prendre possession de la caserne Moncada, deuxième forteresse militaire du pays, à Santiago de Cuba, ainsi que d’une autre caserne à Bayamo, tandis que le frère de Fidel Castro, Raúl, devait s’emparer de l’hôpital civil et du palais de justice de Santiago.

L’opération tourna au désastre. Six combattants furent tués lors des assauts, et 55 autres, faits prisonniers lors de l’attaque, furent exécutés brutalement. Quelques-uns des assaillants, dont les frères Castro, furent arrêtés, emprisonnés et passèrent ensuite en procès. Un procès à l’issue duquel ils furent condamnés à 15 ans de détention.

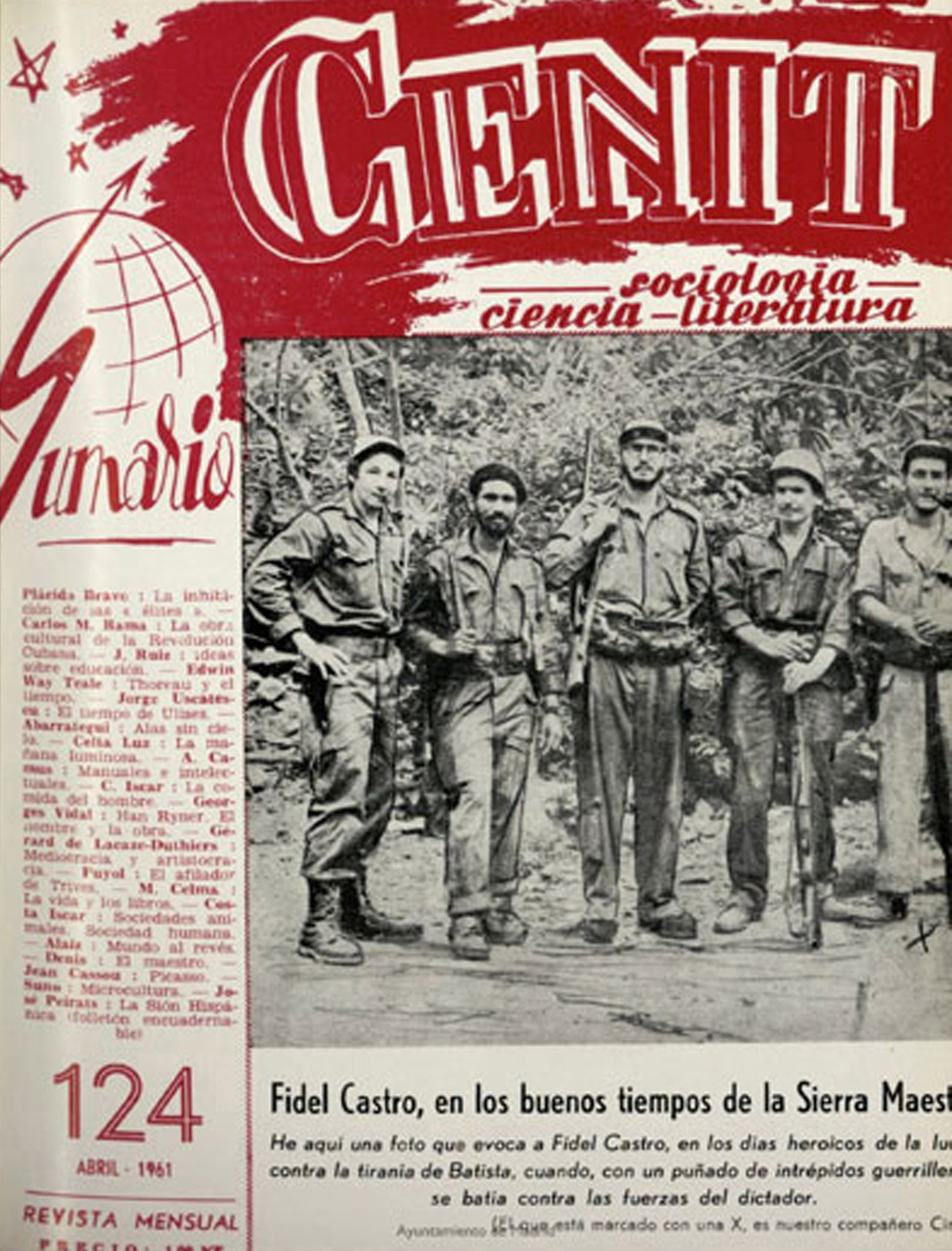

Les anarchistes et la révolution cubaine : entre allégresse et désenchantement

- La une de “Cenit”, avril 1961

.

Le texte ci-dessous, paru sur le site « Pacarina del Sur » et que l’on doit à Eduardo Daniel Rodríguez Trejo, évoque une histoire grandement méconnue au sein du mouvement anarchiste français, celle des diverses réactions et positions du mouvement libertaire d’Amérique latine, principalement en Argentine, au Mexique, en Uruguay et au Chili, vis-à-vis de la révolution cubaine à laquelle avaient d’ailleurs participé les militants anarchistes de l’île avant sa confiscation et l’instauration d’un régime dictatorial par les communistes. Ce texte a été traduit par l’ami Floréal Melgar.

____________

Précisions quant à certains noms propres ou de lieu :

Frank Isaac País García est un dirigeant étudiant réformiste, professeur et révolutionnaire cubain qui lutta contre la dictature de Fulgencio Batista et intégra le Mouvement du 26-Juillet (Movimiento 26 de Julio ou M-26). Son assassinat par la police dans les rues de Santiago en juillet 1957, à l’âge de 22 ans, souleva une vague de protestations dans tout le pays et fut un événement décisif dans le commencement de la révolution cubaine (Wikipédia). Ramón Grau San Martín fut président de la République de Cuba de 1933 à 1934 et de 1944 à 1948. Carlos Prío Socarrás fut président de Cuba de 1948 jusqu’à son renversement par le coup d’État de Fulgencio Batista le 10 mars 1952. LaPlaya Giron, où eut lieu la tentative anticastriste de débarquement d’avril 1961, est plus connue en France sous le nom de baie des Cochons.

Georgina Herrera : La voix d’une noire marronne

Georgina Herrera est une poétesse afrocubaine. Son premier livre a été édité par la maison d’édition El Puente en 1962. Ce texte a été rédigé en avril 2020, à l’occasion de son quatre-vingt-quatrième anniversaire. Il a été publié sur le blog de Sandra Abd’Allah-Alvarez Ramírez, Negra cubana tenía que ser, le 23 avril 2020.

Congrès anarchiste international de Carrare (Italie) en août 1968 : Cuba en question

Le congrès constitutif de l’Internationale des fédérations anarchistes (IFA) de Carrare fut l’un des moments les plus importants de l’histoire du mouvement anarchiste de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. L’IFA continue encore aujourd’hui à jouer le rôle de coordination qui lui a été assigné lors de ce congrès il y a quarante ans.

Le congrès de Carrare eut lieu à un moment crucial de la lutte sociale dans la continuité du mouvement social de mai 68. Dans une atmosphère enflammée, on pouvait assister à la confrontation de diverses générations de militants, depuis les combattants de la révolution espagnole, combattants antifascistes, jusqu’aux jeunesses rebelles des barricades d’Europe de l’ouest. Le congrès regroupa des délégations de différents pays : Italie, France, Espagne, Grande-Bretagne, Suisse, Mexique et Bulgarie.

Unité militaire d’aide à la production (UMAP). Le goulag cubain

Les unités militaires d’aide à la production (en espagnol : Unidades Militares de Ayuda a la Producción, abrégé en UMAP) sont des camps de travail fondés par le gouvernement cubain et mis en place dans les années 1960. Selon les autorités cubaines ces centres UMAP doivent accueillir les individus qui ne peuvent pas être incorporés dans l’armée, il s’agit d’un service civil. Cela concerne notamment les religieux, antimilitaristes, homosexuels ou opposants politiques. Les UMAP incluaient également des travailleurs volontaires, le travail y étant rémunéré au même titre que le service militaire et permettait de disposer d’un emploi à la sortie[1]. Environ 25 000 personnes y ont travaillé, volontairement pour certaines ou de manière obligatoire pour la majorité.

L’historien Pierre Rigoulot décrit ces camps comme destinés aux homosexuels, aux asociaux et aux autres parasites

. Le sociologue Vincent Bloch, précise que l’édification de l’homme nouveau — rêvé par Che Guevara — est le prétexte idéologique du régime tout au long des années 1960 : Au nom d’une moralité confuse et incertaine, les hippies, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les artistes idéologiquement

diversionnistes

, sont envoyés dans des camps de concentration, appelés Unités militaires d’aide à la production (UMAP). En compagnie des hommes non fiables

âgés de 18 à 27 ans, que le gouvernement juge imprudent d’initier au maniement des armes dans le cadre du Service militaire obligatoire (SMO), ils constituent la catégorie de citoyens dont la conduite est impropre.

Constituées en 1964, les UMAP sont supprimées en 1968. Les UMAP disparaissent mais l’organisation des camps de travail agricole perdure, sans clôtures et miradors, jusqu’au début des années 1990 mais n’ont plus de rapport avec le service militaire des jeunes Cubains. Les UMAP sont aujourd’hui considérées par le gouvernement cubain comme une erreur irréparable

.

Une brève histoire de l’homosexualité à Cuba, de la révolution à nos jours

Reportage [2/3]

Si la révolution cubaine de 1959 a immédiatement apporté un grand nombre d’avancées sociales sur les plans de l’éducation, du logement ou encore de la santé et si l’arrivée au pouvoir des barbudos et Fidel Castro s’est accompagnée de mesures très progressistes à destination des femmes, des noirs et des plus défavorisés, il n’en fut pas de même pour toute une frange de la population, en l’occurrence, les homosexuels. [1]

Revenir sur cette histoire permet de mettre en lumière les tentatives et les erreurs d’une Révolution qui a souvent servi d’exemple aux peuples en lutte, afin de comprendre les mécaniques de pouvoir et de contrôle d’un État qui cherche à se maintenir, ainsi que sur ses capacités d’adaptation et de résilience. Enfin, cela permet d’appréhender en partie la situation politique actuelle à Cuba, traversée de conflits et d’espoirs de changements.

Les œuvres qui jalonnent cet article sont successivement celles de la peintre Rocío García et du photographe Eduardo Hernández Santos, qui sont deux des artistes cubains à avoir les premiers choisis d’assumer de centrer une partie de leur travaux autour de l’homosexualité et de défendre, avant que cela devienne acceptable, les infinies représentations des corps, des fantasmes et des sexualités.

Face au Covid-19, Cuba se bat sur tous les fronts

Avec seulement 79 décès recensés à ce jour, l’île de Cuba offre une belle résistance à la pandémie de coronavirus. Elle s’appuie pour cela sur un secteur médical très étoffé, qui lui permet également d’envoyer des médecins à l’étranger pour lutter contre cette maladie.

Le porte-à-porte des blouses blanches ne faiblit pas depuis deux mois à Cuba. Les habitants des principales villes de l’île reçoivent régulièrement la visite d’étudiants en médecine ou de soignants qui viennent s’enquérir de leur santé, de leurs activités quotidiennes et vérifier qu’ils appliquent bien les mesures de protection contre le Covid-19. Les masques sont pratiquement tous confectionnés localement, tout comme les solutions hygiéniques destinées à se laver les mains. Et les personnes qui ressentent les symptômes de la maladie sont invitées à se rendre rapidement dans le centre médical qui se trouve dans chaque quartier.