Partir, un point c’est tout

Parfois les livres ont une histoire, avant même d’être publiés. Celle-ci, tenez : un colloque, une traductrice, Christilla Vasserot, qui voit s’approcher une jeune femme inconnue. Elle a entre les mains le texte d’une amie, dit-elle, accepterait-on de le lire ? On accepte, sans plus. Et on oublie.

Parfois les livres ont une histoire, avant même d’être publiés. Celle-ci, tenez : un colloque, une traductrice, Christilla Vasserot, qui voit s’approcher une jeune femme inconnue. Elle a entre les mains le texte d’une amie, dit-elle, accepterait-on de le lire ? On accepte, sans plus. Et on oublie.

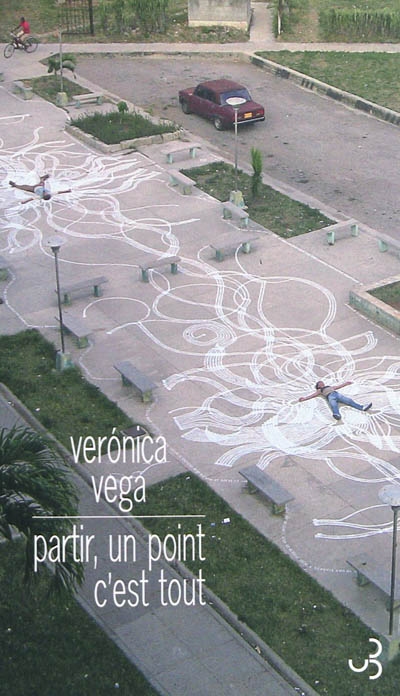

Mais la jeune femme rappelle. Une fois, puis deux mois plus tard, puis encore plus tard. C’est une amie sur laquelle on peut compter. Coupable quand même, Christilla Vasserot finit par ouvrir ce manuscrit intitulé « Partir, un point c’est tout », en provenance de La Havane, ou plus précisément Alamar, dans les faubourgs, signé d’une jeune femme, Veronica Vega. Et elle est enthousiasmée.

Qui va publier une inconnue, pas même éditée à Cuba ? Même pas censurée (ce qui est déjà un début de réputation), simplement : non publiée. L’auteur semble ne pas s’être vraiment donné la peine de proposer son livre. Elle l’a mis en circulation entre des mains amies, voilà tout. Peut-être un indice, en page 96 ? « J’ai toujours cru qu’en publiant une œuvre on aspirait à partir, à muter dans ce pays que l’on te promet depuis ton enfance, le jour de ton anniversaire. Mais tout ce qu’on récolte, ce sont des applaudissements ».

Les éditeurs français préfèrent les auteurs étrangers publiés, avec un faible marqué pour ceux qui ont déjà eu du succès. Second minuscule miracle, Dominique Bourgois parie sur le livre, à son tour. Et prend le risque d’éditer Veronica Vega en première mondiale.

Ceci, non afin de conforter l’inusable histoire du manuscrit miraculé, mais parce que l’aventure va vraiment bien à ce Partir, un point c’est tout dont on sort en état d’amitié.

Le récit a commencé en 1993, il y a longtemps. Sur un passeport. Des notes prises sur le chiffon de papier, puisque le visa pour aller ailleurs était refusé. « Depuis Mariel, tout le monde s’en va peu à peu, peut-être même depuis avant, depuis Camarioca. Cuba est en train de se vider. Et si tout le monde s’en va, dit Cremata dans son film, personne ne change jamais rien ». Peut-être ne savez-vous rien de Mariel, ni de Camarioca (points d’exodes massifs en 1980 et 1965) et ignorez-vous qui diable est Cremata.

Le récit a commencé en 1993, il y a longtemps. Sur un passeport. Des notes prises sur le chiffon de papier, puisque le visa pour aller ailleurs était refusé. « Depuis Mariel, tout le monde s’en va peu à peu, peut-être même depuis avant, depuis Camarioca. Cuba est en train de se vider. Et si tout le monde s’en va, dit Cremata dans son film, personne ne change jamais rien ». Peut-être ne savez-vous rien de Mariel, ni de Camarioca (points d’exodes massifs en 1980 et 1965) et ignorez-vous qui diable est Cremata.

C’est ainsi, légèrement déstabilisant au début. Comme entrer dans une pièce inconnue, où des gens s’activent et dialoguent, sans souci des présentations. On se débrouille avec ce que l’on capte. On fait attention. Car il se dit tant de choses, par delà les prénoms inconnus. Avant même de tout à fait savoir qui est Yasser, ou Kabir, on comprend qu’il y eut, au départ, projet de roman à trois.

Un poète vivant à Cuba, Eligio, une écrivain partie à Munich, Lucy, et Vero. Il faut tout, tout noter, a dit Eligio. Puis Veronica, dans ce projet d’écriture, s’est retrouvée seule et a poursuivi.

Il y a donc des bus surprises, qui passent quand ils passent dans les rues défoncées, aquariumsqui autrefois ont trimballé des touristes, mais dont on a démonté la climatisation pour qu’ils servent ici. Il y a cet abribus où Yasser a écrit en énorme : « POURQUOI VOULOIR TOUJOURS COURIR POURQUOI UNE PAUSE NOUS FAIT-ELLE SI PEUR ? » Car il fait partie du groupe Omni Zona Franca, tribu d’artistes, vidéastes, poètes, peintres qui se débrouille à Cuba, entre désir de partir et désir de faire, besoin de respirer.

Ils ne sont plus les dissidents d’antan. Il n’y a pas d’opposition frontale, mais échappée. Il y a cette loterie qui chaque année autorise quelques uns à partir vers les Etats-Unis ou l’Espagne, et il n’y a plus aucune illusion sur les joies de l’émigration : « les émigrés ont besoin d’un parc spécial, d’un entraînement spécial ( comme les cosmonautes) d’appareils contre la gravité horizontale, contre les résidus de fibre, contre la nostalgie ». Car sur une route espagnole, une amie dans le portable parle de cette tristesse qui perdure. Car quelqu’un note qu’ici, en pays riche, on peut ouvrir la portière d’une voiture neuve, mais que ceux avec lesquels on aimerait partager ne sont pas là. C’est un exil.

Il y a peu on pouvait lire dans les journaux que le gouvernement cubain redoutait internet. C’est en effet un immense changement. Cette île - Serions-nous sur une eau stagnante ?, demande quelqu’un, en regardant les détritus flottant le long d’une plage – était un lieu que l’on quittait pour de bon, avec rupture.

De mails, en pièces jointes, en portable, le réseau des amitiés aujourd’hui perdure, non sans cruauté : l’ailleurs semble à portée de main, mais derrière une vitrine blindée.

Et surtout, surtout, il y a Veronica, qui arrache des fragments d’écriture à un quotidien écrasant où rien ne fonctionne vraiment. Qui court, sous la pluie (le pire, le bas du pantalon trempé, le mieux cette lumière différente qui atténue les édifices), qui réfléchit à l’éternité les bras dans la lessive, qui s’inquiète tant pour Kabir son fils aux cheveux trop longs selon l’école Enfants héros du Nicaragua, et son dossier déjà chargé, qui arrache des instants, pour se serrer contre Yasser et aller au festival de poésie, qui rêve d’une paire de vraies bottes, qui économise pour des sandales, veille sur les chiens errants, pour laquelle un disque dur fichu est un énorme problème, qui voit et sait dire, l’extrême beauté d’une image derrière la fenêtre déglinguée et l’angle désert d’une rue. Qui résiste à l’atmosphère usée de Cuba, et l’aime, cette île.

Dominique Conil/ Mediapart

Veronica Vega, Partir, un point c’est tout, traduit de l’espagnol (Cuba) par Christilla Vasserot, éditions Christian Bourgois, 196 p., 15 €.

Pour voir le trailer du film “Alamar express” sur le collectif d’artistes Omni Zona Franca :