Cuba : l’heure de la citoyenneté

.

Avec des baïonnettes, monsieur, vous pouvez tout faire sauf vous asseoir dessus.

Mais s’asseoir sur eux.

Charles-Maurice de Talleyrand

.

Un an après les manifestations sans précédent des 11 et 12 juillet 2021, les Cubains sont à nouveau descendus dans la rue. Accablés par l’absence d’électricité et la paralysie consécutive des services (eau, gaz) suite au passage de l’ouragan Ian, des milliers de Cubains ont manifesté contre le gouvernement en des dizaines de points de la capitale et d’autres villes du pays. Les slogans étaient un mélange de plaintes concernant la gestion des coupures de courant, des pénuries et, de plus en plus, le cri de la « liberté ». Malgré la répression déclenchée – avec des paramilitaires, la nuit et sous le couvert de coupures totales d’Internet – le peuple est sorti dans la rue, pendant cinq jours consécutifs, pour dire « assez ». Les témoignages, de différents types, ont réussi à surmonter la censure ; nous pouvons maintenant les consulter dans les médias professionnels tels que Diario de Cuba (1), El Toque (2), 14ymedio (3) et Inventario (4).

Les causes des choses

Ces protestations sont contre le statu quo qui prévaut. Sur une île gouvernée par un ordre politiquement autoritaire, idéologiquement conservateur, économiquement exploiteur et socialement exclusif. Lequel, déclinant dans sa capacité à développer la cooptation matérielle (comme dans la Chine de Xi Jinping) et à maintenir le consensus politique (dont fait encore preuve Vladimir Poutine), abuse de la coercition, exécutée par les organes de sécurité de l’État. Un ordre qui, au carrefour de ses différentes dimensions et à l’horizon de ses actions, peut être qualifié d’essentiellement réactionnaire. Et, selon la récente caractérisation des politologues hongrois Bálint Magyar et Bálint Madlovics, de mafieux. L’utilisation de ce dernier terme ne reflète pas une impulsion émotionnelle ou un zèle sensationnaliste, mais plutôt une nouvelle compréhension des structures et des objectifs du pouvoir dans les régimes post-communistes.

Ces auteurs, dans La Anatomía de los Regímenes Poscomunistas (Central European University Press, 2020), discutent des régimes qui ont émergé dans les anciens pays du socialisme réel après la chute du mur de Berlin. Leur approche est en phase avec ma vision et mon expérience du présent cubain. Car en combinant les dimensions politique (l’État néo-patrimonialisé), économique (l’État prédateur et ses polyarques), sociologique (le patronage et les clans de pouvoir) et juridique (les pratiques criminelles déployées par l’État), Magyar et Madlovics mettent en lumière la figure de l’État mafieux, dominant sur l’économie et la société. Et c’est précisément cela – une élite et une structure mafieuses ancrées dans l’institutionnalité politique et le contrôle socio-économique de la nation – qui définit le mieux le pouvoir actuel à Cuba. Avec ses proches parents, chacun avec ses particularités, le Nicaragua et le Venezuela.

La transition vers cet ordre mafieux peut venir de la bureaucratie elle-même qui, sans perdre le monopole politique détenu par le parti unique, s’ouvre économiquement au capitalisme (Chine). Elle émerge également d’un parcours de démocratisation raté (Russie) où les oligarchies dégradent le jeune pluralisme et contrôlent la société civile naissante. Cuba semble proche du premier modèle, bien que présentant des caractéristiques (fondamentalement économiques et de classe) du second type. Parce que la fusion d’un pouvoir abusif et d’un capital sans scrupules, sans contrepoids citoyen ni état de droit, définit la qualité mafieuse du conglomérat dominant (de classe et institutionnel) de l’île.

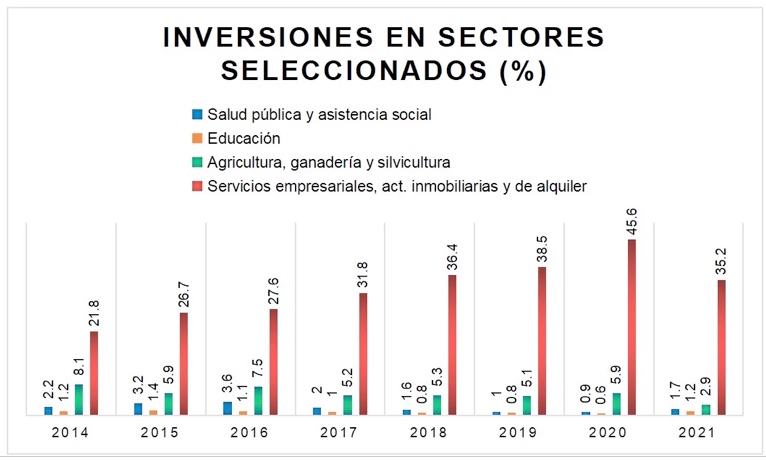

Cette élite prédatrice a révélé, au cours des deux dernières années, ses priorités d’accumulation du capital par l’utilisation des ressources financières nationales. Avec des résultats sociaux clairement anti-populaires. Selon les données officielles (fournies par l’Office national des statistiques et de l’information de Cuba), le pays a connu une stratégie soutenue d’investissements immobiliers, asymétriquement privilégiée et au-dessus de la production alimentaire, la santé, l’éducation et la sécurité sociale. Par conséquent, la fragilité visible des services et le manque croissant de protection sociale qui en résulte pour la population cubaine ne sont pas principalement le résultat des embargos ou des cyclones. Ils sont plutôt le résultat du genre de décisions politiques qui caractérisent une caste autoritaire et vorace… jusqu’au jour où…

Des habitants aux citoyens

Une telle situation – et ses conséquences – explique la nature des manifestations actuelles. Ceux qui ne se contentent pas de protester pour demander des « choses » au dirigeant, mais pour exiger des droits à un pouvoir insensible. Tout d’abord, ce droit d’avoir des droits, synthétisé dans des cris tels que « allez-vous-en », « on ne te croit pas » et, encore, « liberté », qui résonnent dans les rues cubaines. Ces cris ne visent pas seulement à exiger que les fonctionnaires fassent mieux leur travail, mais remettent également en question l’existence même d’un pouvoir sans contrepoids institutionnel, sans contrôle citoyen ni alternative politique. Il gaspille le capital humain de ses meilleurs cadres techniques, intellectuels et citoyens. Un pouvoir égoïste et arrogant qui, même s’il le voulait, semble structurellement conditionné à reproduire la médiocrité administrative et l’aboulie bureaucratique. Au Mexique, même sans avoir subi sa forme totalitaire, nous connaissons bien ce fléau.

Une telle évolution dans l’histoire récente de Cuba modifie progressivement une réalité que nous avons décrite il y a quelque temps dans ces mêmes pages (5) comme la confrontation de deux minorités politiques. Le parti au pouvoir – qui contrôle les ressources du pouvoir et dont la légitimité est en déclin – et l’opposition – incapable de rallier la majeure partie de la population, accablée par la subsistance quotidienne, à ses revendications démocratiques. Et c’est dans cette population que, comme nous l’avons vu à l’époque, une masse critique est en train d’émerger. Une demande qui a le potentiel de lier la reconnaissance de la responsabilité des personnes au pouvoir dans la crise nationale. Une prise de conscience que chaque personne a la capacité – l’agence, disent les sociologues – et le devoir d’être le protagoniste de son propre destin. Une population qui, face à la répression et à la négligence croissantes de l’État, cesse d’être un habitant isolé et se transforme en une communauté de citoyens.

Cette citoyenneté est encore insuffisante pour s’imposer totalement aux autorités, mais elle est réelle au point que ces dernières commencent à reconnaître, verbalement, leur « droit de manifester ». Il ne s’agit cependant pas d’une démocratisation soudaine du régime. Le régime continue de combiner la carotte et le bâton : il est capable de montrer qu’il est capable de dialogue – en envoyant des fonctionnaires s’occuper des manifestants – tout en mobilisant des militaires en civil pour les lancer contre les rassemblements qu’il considère comme les plus dangereux. Cette stratégie s’accompagne de coupures totales d’Internet sans précédent, qui limitent la possibilité d’organiser des manifestations de masse à travers le pays.

Mais tout comme la stratégie répressive change, l’ampleur et le répertoire des protestations changent également. L’absence d’internet est une limitation temporaire – la fermeture du service à l’infini aurait un impact élevé sur l’économie et l’administration déjà fragiles – qui n’empêchera pas les manifestations et les formes d’organisation communautaire, basées sur la communication dans des réseaux de confiance et l’interaction de personne à personne. Le blocage des rues, les cacerolazos (les concerts de casseroles), les plantones (les piquets)… toutes ces choses semblaient banales en Amérique latine, mais bannies de Cuba. Et il est revenu. Ainsi que la réappropriation de slogans qui étaient autrefois scandés dans les appels officiels, mais qui prennent aujourd’hui tout leur sens, comme « le peuple, uni, ne sera jamais vaincu ».

Dans un pays comme Cuba, la protestation sociale – même à la plus petite échelle – et toute plainte publique auprès du pouvoir acquièrent une grande valeur. Ils représentent un changement dans la subjectivité personnelle et collective, face à un régime qui perd rapidement sa légitimité et le contrôle du récit. Cette situation entérine une idée que j’ai émise sur les réseaux sociaux quelques jours avant le début des manifestations. J’y ai souligné la folie, sur le plan analytique et civique, d’étiqueter le peuple cubain – et tout peuple opprimé sous un joug autocratique – comme une entité homogène et corrompue. Coupable de son propre malheur. Une position qui, en plus d’être humainement injuste, alimente le désespoir.

De telles affirmations, provenant d’un certain exil radical et nihiliste – dont beaucoup de membres n’ont jamais été des rebelles lorsqu’ils vivaient sur l’île – sont aujourd’hui démenties par le réveil citoyen à l’origine des protestations actuelles. Des protestations qui, soit dit en passant, démentent l’idéalisation – complice ou naïve – d’une grande partie du milieu universitaire et du militantisme latino-américain. Car lorsque la libération de Cuba sera enfin achevée, les Cubains ne se seront pas seulement émancipés d’un État mafieux. Ils auront également blessé mortellement les totems idéologiques et moraux de nombreux autres peuples au-delà des frontières de l’île.

.

Une question humanitaire

Il y a une dernière considération qui ne peut être négligée. La répression des récentes manifestations coïncide avec les tentatives (divulguées à la presse) du gouvernement cubain de rechercher une aide matérielle auprès de l’ »ennemi historique » : les États-Unis. Il y a même des spéculations selon lesquelles La Havane tente de négocier, sous la menace d’un exode migratoire encore plus important qu’actuellement, pour que Washington lève toutes les sanctions et revienne au statu quo de l’ère Obama. Face à cela, dans la conjoncture actuelle, certains groupes en exil et (dans une moindre mesure) l’opposition interne insistent sur l’exigence de ne pas « oxygéner la dictature ». Cette situation, qui reproduit la logique binaire de la polarisation, perpétue le rôle d’otage traditionnellement assigné par le pouvoir cubain à son peuple.

Au milieu d’une catastrophe naturelle, qui s’ajoute à la crise provoquée par l’échec du modèle castriste, il est possible d’essayer une voie alternative. Une alternative qui ne place pas la population de l’île en sandwich entre l’élimination totale des sanctions exigées par l’élite ou leur renforcement aveugle à la demande de l’exilé. L’octroi massif, immédiat et contrôlable (selon les normes de la coopération internationale) d’une aide matérielle aux populations touchées est impératif. La question de l’embargo ferait l’objet d’une autre discussion.

Les capacités logistiques et financières des États-Unis – et d’autres pays voisins – sont à portée de main. Des organisations telles que la Croix-Rouge et Caritas, dont le prestige, l’impartialité et l’expérience sont reconnus, peuvent soutenir l’acheminement de l’aide aux personnes touchées. Les réseaux d’activistes qui, en pleine pandémie, se sont autorisés à livrer des médicaments sur l’île, pourraient être impliqués dans le projet, à travers la distribution et la supervision de l’aide. Cela permettrait de renforcer le tissu social émergent.

Rien de tout cela ne signifierait un renforcement ou une légitimation supplémentaire de ceux que l’État cubain possède encore. Mais ce serait une façon concrète et humaine de s’occuper du sort de centaines de milliers de personnes. La Corée du Nord, ennemie mortelle des États-Unis, a reçu une aide humanitaire lors de la famine des années 1990. L’Irak a échangé du « pétrole contre de la nourriture » après la guerre du Golfe. Dans les deux cas, des millions de vies ont été sauvées sans que les sanctions à l’égard des deux tyrannies soient levées. En 2004, quelques mois après la vague de répression connue sous le nom de « Printemps noir », l’administration républicaine de George W Bush a autorisé la vente de nourriture et de médicaments à Cuba, qui a été frappée par un autre cyclone. Il y a donc des précédents.

Sans ignorer les responsabilités de l’élite cubaine dans la crise nationale ni abandonner les appels à une transition démocratique, les questions humanitaires prennent désormais un rôle pertinent. Mettre au centre des préocupations la situation des personnes touchées par le cyclone et celles emprisonnées par les manifestations, dans une perspective de droits de l’homme, est un impératif possible et souhaitable. Aligner le plus grand nombre d’acteurs internationaux dans cette démarche, notamment l’Europe et l’Amérique latine, trop indolentes face à la situation de l’île. Les citoyens cubains, qui ont commencé à marcher sur leurs propres pieds, ne peuvent être abandonnés à leur sort.

Armando Chaguaceda

Traduction : Daniel Pinós

________________

1. https://diariodecuba.com/cuba