Sep

13

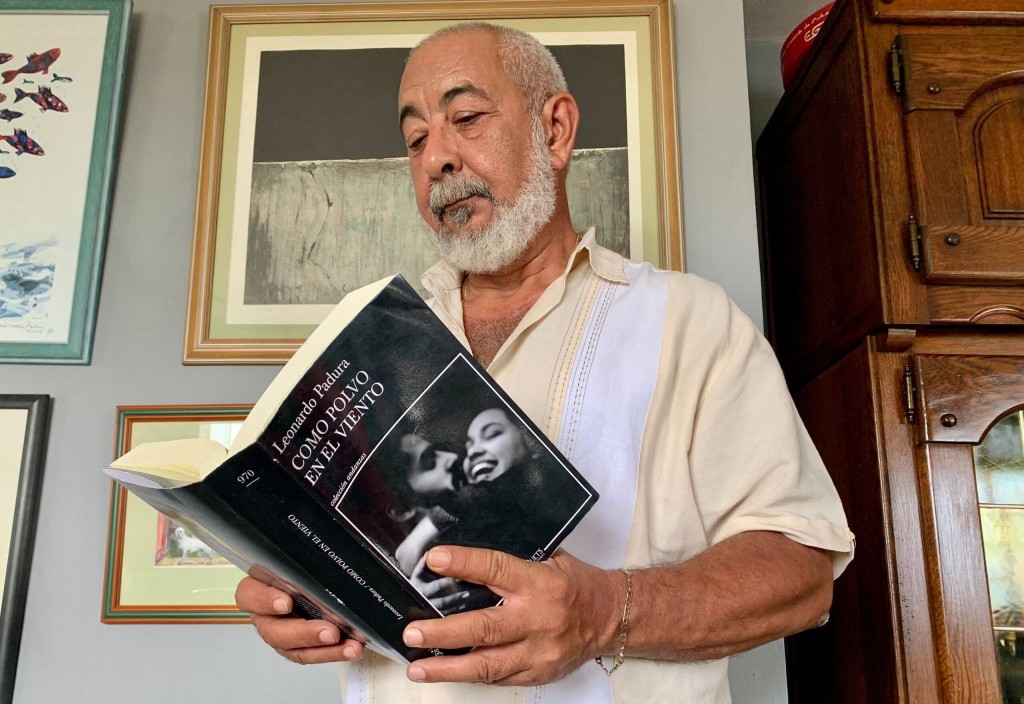

Le dernier roman de l’écrivain cubain Leonardo Padura : « Comme la poussière dans le vent »

Leonardo Padura vient de publier « Como polvo en el viento » (Comme la poussière dans le vent), un long roman qui se déroule dans différents lieux et moments historiques et dont les principaux protagonistes sont un groupe de vieux amis.

Les livres de Leonardo Padura se vendent par milliers, ce qui est aujourd’hui à la fois un succès et une rareté. Les quatre premières aventures de son alter ego, le policier Mario Conde (« Quatre nuits à La Havane »), ont été mises à disposition sur Netflix sous sa supervision. Aujourd’hui, « Comme la poussière dans le vent » vient de paraître, mais sans la participation de l’ancien policier cubain.

Dans son roman « L’homme qui aimait les chiens », Trotsky et son assassin Ramón Mercader étaient les personnages principaux. Au-delà de la biographie brève et fragmentée du chef de l’armée rouge, ce qui m’avait le plus frappé dans ce livre était la fresque de la société cubaine que dépeignait l’auteur. Ce genre de comédie humaine balzacienne est une constante dans l’œuvre de Padura.

.

.

La mélancolie traverse « Comme la poussière dans le vent ». Le grand sujet de l’intrigue est le « Clan », un groupe d’amis et certains de leurs enfants. Tout commence en janvier 1990 à La Havane, lors du 30e anniversaire de Clara, l’une des membres du « Clan », auquel tout le groupe assiste. Nous sommes au début de la « Période spéciale », quand les russes abandonnent l’île. Au moment où « le présent les asphyxiait avec ses pénuries et ses dilemmes douloureux, et l’avenir s’estompait dans un brouillard impénétrable ». Ensuite, l’histoire se poursuit jusqu’en 2016, avec la mort de certains et l’exil des autres.

Et la narration enveloppante de Padura, parfois cinématographique, nous informe des changements survenus sur l’île après la chute de l’URSS, de la misère et du désespoir croissants qui se traduisent par le désir des jeunes et des moins jeunes de partir, comme le feront nos protagonistes. Nous découvrons, dans une fresque sociale, les vicissitudes de la vie quotidienne des exilés à Madrid, Barcelone, Buenos Aires, Toulouse, avec leurs lobbies et leurs emplois précaires comme expressions acceptées de la normalité libérale. La mondialisation, en tant que stade suprême du capitalisme, est décrite de manière saisissante dans l’histoire, ainsi apparaissent les jugements de valeur sans équivoque de Padura, aussi bien par rapport aux pays occidentaux que par rapport à l’État bureaucratique et dictatorial cubain.

Mais le synopsis de « Comme la poussière dans le vent » serait incomplet si nous ne disions que le livre contient aussi des histoires personnelles qui s’entrecroisent et bifurquent, montrant les misères et la grandeur des protagonistes. « Comme dans la vie », selon un refrain employé de manière récurrente par l’écrivain cubain pour définir son œuvre. Padura exprime, à travers les membres du « Clan », ses propres états d’âme, ceux d’un homme qui franchit le seuil de la soixantaine. Ce qui semble le pousser à faire le point en faisant un bilan du Cuba révolutionnaire qui l’a enthousiasmé dans sa jeunesse, comme la plupart des habitants de l’île. À l’époque où ils avaient la certitude d’avoir une vie meilleure, jusqu’à ce qu’ils tombent ensuite dans un scepticisme viscéral confinant au désespoir.

C’est avec le personnage de Clara que l’auteur atteint la plus grande empathie. Elle (comme lui) hésite à quitter définitivement Cuba, et surtout elle se bat bec et ongles pour ne pas tomber dans un pessimisme défaitiste qui lui ôte toute vision des horizons futurs, tant individuels que collectifs. Elle est de ceux qui, malgré tout, gardent l’espoir ; ni optimiste ni pessimiste dans ce ce pays « d’où les gens se barrent même par les fenêtres ».

Vers la fin du roman, lorsque Clara retourne sur l’île avec l’urne contenant les cendres de Bernardo, l’un de ses partenaires les plus aimés, nous lisons : « Une partie de Bernardo sera absorbée par la terre de l’île et se confondra pour toujours avec elle : et une autre, comme les fleuves de la vie, ira dans la mer et parcourra le monde. Jusqu’à la victoire finale ».

À travers les compagnes et les compagnons du « Clan » qui vivent encore et ceux qui ne sont plus, Padura décrit l’essence de la lutte authentiquement humaine pour en finir avec « ce monde qui a besoin d’illusions et dans lequel l’homme ne tourne pas autour de son propre soleil, autour de lui-même ».

L’art peut servir cet objectif, « Comme la poussière dans le vent » y parvient dans ses sept cents pages. Au milieu de tant de discours post-modernes et sceptiques, où il ne semble plus y avoir aucune certitude, ce n’est pas une mince affaire que de continuer à entretenir l’espoir.

.

Daniel Pinós

.

« Poussière dans le vent » par Leonardo Padura, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis, éd. Métailié, 631 pages, 24,20 euros.