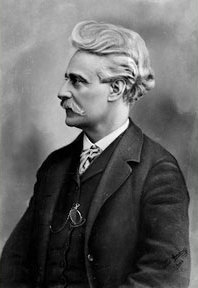

Paul Lafargue, la vie de l’auteur du “Droit à la paresse” est un vrai roman

Insoumis, polémiste, gendre de Marx, député, en fuite en Espagne, en exil à Londres, suicidé volontaire avec sa femme Laura… La vie de l’auteur du Droit à la paresse est un vrai roman.

Insoumis, polémiste, gendre de Marx, député, en fuite en Espagne, en exil à Londres, suicidé volontaire avec sa femme Laura… La vie de l’auteur du Droit à la paresse est un vrai roman.

Né à Santiago-de-Cuba le 15 janvier 1842, mort à Draveil (Seine-et-Oise) le 25 novembre 1911 ; docteur en médecine ; il épousa Laura, fille de Karl Marx ; membre de la Première Internationale, franc-maçon — voir E. Thirifocq — fondateur, avec Guesde, du Parti ouvrier français, vulgarisateur du marxisme.

L’ascendance de Paul Lafargue était des plus complexes. Sa grand-mère paternelle, une mulâtresse de l’île de Saint-Domingue, mariée à un Français probablement venu de la région bordelaise, chercha refuge à Cuba lors du soulèvement des Noirs (1796-1802) au cours duquel son mari disparut. Expulsée de Cuba, comme tous les émigrés français, par la révolte des colonies espagnoles, elle gagna La Nouvelle-Orléans avec l’enfant qui devait être le père de Paul Lafargue.

Elle y vécut d’expédients, de petits commerces ambulants de fruits et menus objets. Le calme revenu, elle regagna Santiago. Le grand-père maternel de Lafargue, Abraham Armagnac, d’une famille juive et française vivant à Saint-Domingue, rentrait de France où il avait terminé ses études lorsque la révolte locale obligea sa famille à quitter l’île. Bientôt, il vécut, hors des liens légaux du mariage, avec celle qui fut la grand-mère maternelle de Lafargue, une Caraïbe, fille de cette race indigène que la colonisation européenne devait peu à peu submerger et éteindre. Dans les veines de Lafargue coulait le “sang de trois races opprimées”, mulâtres, juifs, indiens, disaient ceux qui voulaient étaler ses lettres de noblesse révolutionnaire. D’autres ne manquaient pas de plaisanter ses origines mêlées et de souligner que ses ancêtres n’avaient pas amassé que des malédictions. Sa mère lui laissa effectivement quelque avoir auquel s’ajouta, en 1895, l’héritage de la fortune d’Engels. Cependant, le plus souvent, Lafargue, à la suite de Marx, vécut des libéralités d’Engels et ne jouit donc pas à proprement parler, selon une formule célèbre, des avantages du patriciat tout en goûtant les douceurs de la philosophie plébéienne.

En 1851, quand Paul Lafargue eut neuf ans, sa famille l’envoya poursuivre ses études en France. Aux lycées de Bordeaux et de Toulouse, il parcourut le cycle secondaire, puis commença ses études médicales à la Faculté de Paris. Avec la jeunesse intellectuelle en pleine fermentation politique, il combattit l’Empire et collabora à La Rive gauche fondée par Charles Longuet en 1864. Il fit un voyage à Londres, en février 1865, au cours duquel il rencontra Marx, puis participa, en octobre 1865, au premier congrès international d’étudiants, à Liège, dont il fut un des organisateurs. Pour avoir demandé, le 29 octobre, “la suppression des rubans aux couleurs nationales et l’adoption d’une seule couleur, la couleur rouge”, il fut exclu à vie de l’Université de Paris et pour deux ans de toutes les universités de l’Empire. Il appartenait alors à la loge l’Avenir. Il se réfugia en Angleterre où il acheva, en juillet 1868, ses études médicales.

Mêlé aux milieux internationaux qui gravitaient à Londres autour de Marx, Paul Lafargue fréquenta la maison du proscrit et s’éprit de Laura, sa fille cadette. Marx, qui le jugeait “très brave garçon, mais enfant gâté et par trop enfant de la nature” (lettre à Engels, 23 août 1866), mit des conditions financières aux fiançailles et, le 13 août, il confiait à Engels : “ J’ai écrit aujourd’hui une longue lettre en français à Lafargue pour lui dire que les choses ne pourront aller plus loin et aboutir à un arrangement que lorsque sa famille m’aura fourni des renseignements positifs sur sa situation économique. ”Lafargue fit rapidement le nécessaire et, le 23 août, Marx pouvait préciser à Engels : “ Le père m’a écrit de Bordeaux, a demandé pour son fils le titre de fiancé et m’a fait, au point de vue financier, des conditions très favorables.” Le mariage eut lieu deux ans plus tard, le 2 avril 1868.

Dès 1866 (cf. lettre de Marx à Engels du 24 mars), Lafargue était entré au conseil général de l’Internationale comme représentant de l’Espagne dont il parlait la langue. Ces fonctions demeurèrent les siennes après les 2e et 3e congrès (Lausanne 1867, Bruxelles 1868). Il avait adhéré également à la branche française AIT de Londres, mais il l’abandonna assez vite (cf. lettre de Marx à Engels, 4 août 1868). Ses luttes parisiennes, sa formation scientifique, le milieu londonien et les contacts internationaux qu’il lui ménageait firent que Lafargue abandonna peu à peu son proudhonisme originel.

On ne peut dire cependant qu’il ait parfaitement assimilé le marxisme. Engels le reprit souvent — cf. Correspondance — et, pour ne prendre qu’un exemple, Lafargue se laissa un temps séduire par le boulangisme, “véritable mouvement populaire pouvant revêtir, selon lui, une forme socialiste si on le laisse se développer librement” (Cf. lettre du 27 mai 1888).

Reçu docteur en médecine, Lafargue songea à s’installer en Amérique, puis y renonça et exerça à Londres. Au début de 1870, il vint à Paris avec sa femme et chercha à obtenir l’équivalence de son grade. Il fréquenta les Internationaux parisiens et appartint à la section de Vaugirard de l’AIT et signa le texte le Plébiscite et la Libre Pensée (voirLouis, Joseph, Henri Place). Lors de la déclaration de guerre, les Lafargue partirent pour Bordeaux où ils arrivèrent le 2 septembre. Paul Lafargue fonda un éphémère journal, La Défense nationale, puis, du 6 au 19 avril (selon Testut, cf. rapport Arch. P Po), fin avril-début mai (selon Lafargue, l’Égalité, 17 décembre 1882), séjourna à Paris. De toute façon, il ne saurait être le Lafargue qui signa l’Affiche rouge du 6 janvier 1871.

À Bordeaux, Lafargue écrivit dans la Fédération, organe de la section bordelaise de l’Internationale — voir Dargance — et appartint à la section de l’Internationale dont il était même le secrétaire-correspondant, selon La Tribune du 1er mars 1871. Il fut des vingt et un membres de l’AIT — candidats aux élections municipales du 30 avril 1871 à Bordeaux — figurant sur une liste comprenant en outre quinze membres du Comité d’émancipation communale, toute la liste “adoptant dans son entier le programme de la Commune de Paris” (Arch. P Po B a/439 et Arch. Dép. Gironde, série M, Police générale, 1868-1875).

La situation devenant critique, Lafargue s’enfuit à Saint-Gaudens, en mai. Fin juillet, il était à Luchon (Haute-Garonne), tout près de la frontière espagnole, avec sa femme et les deux sœurs de celle-ci. Le 26 juillet, mourut, âgé de quelques mois, le troisième enfant des Lafargue qui avaient déjà perdu, en janvier 1870, une petite fille de trois mois ; leur fils aîné, Étienne, né en décembre 1868, mourra en Espagne en mai 1872.

Au début d’août, suivi de sa femme et de son fils, Lafargue passa en Espagne. Ses deux belles-sœurs, un moment arrêtées, furent relâchées. Arrêté à Huesca, le 11 août, à la demande du gouvernement Thiers, Lafargue fut relâché le 21, l’extradition ayant été refusée. À partir de novembre 1871, il put rétablir le contact avec Engels et, le 24 décembre, il était à Madrid où, comme délégué du Conseil général, il eut pleins pouvoirs pour l’Espagne. Il travailla avec Mora et Pablo Iglesias, créa avec eux La Emancipacion, organe de l’AIT à Madrid, et lutta contre l’influence très forte de Bakounine. Il fit un voyage à Lisbonne, puis, sous le nom de Pablo Farga, il participa au congrès annuel de la Fédération espagnole à Saragosse (4-11 avril 1872). Il y connut un demi-échec. Au congrès suivant, à Cordoue, 15 décembre 1872-2 janvier 1873, ce fut un échec complet. Exclu le 9 juin 1872 par la Fédération de Madrid, Lafargue créa avec quelques amis la Nouvelle Fédération madrilène qui ne joua pas grand rôle sur le champ, mais fut l’amorce du futur Parti socialiste espagnol.

Lafargue assista au 5e congrès de l’Internationale tenu à La Haye, en septembre 1872, où il représenta “la Fédération de Madrid [sans doute la Nouvelle Fédération madrilène], une autre Fédération espagnole et la Fédération de Lisbonne” — voir Serraillier. Il vota pour que les pleins pouvoirs fussent accordés au conseil général, pour l’exclusion de Bakounine et de J. Guillaume, mais s’abstint en ce qui concernait celle de Schwitzguebel. Il se prononça enfin pour le transfert à New-York du siège du Conseil général. Avec Marx, et surtout Engels, il rédigea la brochure : L’Alliance de la démocratie socialiste et l’AIT, op. cit.

Après le congrès de La Haye, Lafargue et sa femme s’installèrent à Londres. Mais, frappé douloureusement par la perte de ses trois enfants, il ne consentit plus à exercer la médecine et ouvrit un atelier de photolithographie et de gravure. Il fit des affaires peu brillantes. Après son retour en France, en 1882, il entra quelques mois comme rédacteur dans une compagnie d’assurances.

Au point de vue de la propagande, il assura, dès 1880, à L’Égalité de Guesde une collaboration épisodique masquée par l’anonymat. Cette collaboration devint patente et plus copieuse dans la troisième série (11 décembre 1881-5 décembre 1882).

Pour importante qu’ait été l’œuvre de vulgarisation doctrinale de Lafargue, elle ne résume pas toute son activité. Il milita au sein du Parti ouvrier. L’année même de son retour, il se rendit au congrès de Saint-Étienne où, dès les premières heures, devait se constater une scission entre “possibilistes” et socialistes fidèles au programme signé par Guesde et Lafargue, que Marx avait revu, ainsi qu’à ce qu’on nommait alors le marxisme et que Lafargue entendait comme un “déterminisme économique”. Avec la minorité réunie à Roanne, il signa la déclaration qui fut l’acte de naissance du POF auquel sa vie resta toujours étroitement liée. Il fut son candidat au conseil municipal de Paris, en 1887, dans le Ve arr. (quartier du Jardin des Plantes), où il obtint 568 voix sur 4 941 inscrits et 3 419 votants. Il le fut encore aux élections législatives de 1889 dans l’arr. de Saint-Amand (Cher) où il recueillit 1 219 voix. Il joua un grand rôle dans la plupart des congrès du Parti, notamment à Marseille (1892) et à Nantes (1894), dans l’élaboration de son programme agraire. Sa pensée, comme son action, se confondait avec celle de Guesde. Il semble même avoir été, dans l’agglomération parisienne du POF, l’inspirateur de Guesde, dans la mesure où il avait mieux assimilé que lui le marxisme et, en conséquence, banni plus tôt que lui de son esprit les conceptions romantiques de l’action ouvrière. Son activité cependant ne saurait être comparée à celle de Jules Guesde.

Journaliste doctrinaire, polémiste mordant, Lafargue n’avait pas les qualités oratoires de Guesde ; à la tribune, il était plus docte qu’habile et il n’avait pas l’esprit de répartie. Cependant, il porta souvent la parole socialiste dans les centres ouvriers et il lui arriva d’encourir la répression. Pour des propos tenus dans la région minière, industrielle et rurale de Montluçon-Commentry (Allier) en septembre 1882, en compagnie de Guesde, il fut, avec ce dernier, condamné en appel, le 26 avril 1883, par les assises de Moulins, à six mois de prison et 100 F d’amende. Au cours de leur détention à Sainte-Pélagie, les deux codétenus élaborèrent le programme du POF et Lafargue composa le Droit à la paresse. Libéré le 21 novembre, Lafargue reprit la plume au service de ses idées, souvent aux côtés de Guesde, au Cri du Peuple, au Citoyen, et, à partir de 1885, à La Revue socialiste de Benoît Malon, et au Socialiste, hebdomadaire du POF. Il multiplia pendant ces années-là les conférences et cours d’économie sociale. Cet enseignement, jugé subversif, le mena, en 1886, devant les assises de la Seine, mais il fut acquitté.

Journaliste doctrinaire, polémiste mordant, Lafargue n’avait pas les qualités oratoires de Guesde ; à la tribune, il était plus docte qu’habile et il n’avait pas l’esprit de répartie. Cependant, il porta souvent la parole socialiste dans les centres ouvriers et il lui arriva d’encourir la répression. Pour des propos tenus dans la région minière, industrielle et rurale de Montluçon-Commentry (Allier) en septembre 1882, en compagnie de Guesde, il fut, avec ce dernier, condamné en appel, le 26 avril 1883, par les assises de Moulins, à six mois de prison et 100 F d’amende. Au cours de leur détention à Sainte-Pélagie, les deux codétenus élaborèrent le programme du POF et Lafargue composa le Droit à la paresse. Libéré le 21 novembre, Lafargue reprit la plume au service de ses idées, souvent aux côtés de Guesde, au Cri du Peuple, au Citoyen, et, à partir de 1885, à La Revue socialiste de Benoît Malon, et au Socialiste, hebdomadaire du POF. Il multiplia pendant ces années-là les conférences et cours d’économie sociale. Cet enseignement, jugé subversif, le mena, en 1886, devant les assises de la Seine, mais il fut acquitté.

En avril 1891, délégué par le Conseil national du POF dont il était membre, P. Lafargue donna trois conférences à Fourmies et dans deux localités voisines, à Wiguehies et à Avor. Le 1er mai, à l’occasion des manifestations ouvrières, la petite cité industrielle fut le théâtre de sanglants événements. Victime d’une campagne de presse, Lafargue fut inculpé comme un des instigateurs de ce tumulte. Il avait parlé à Fourmies, en compagnie de Culine, le principal inculpé. Le journal opportuniste d’Avesnes, L’Observateur, revint, le 12 mai, sur leurs discours, aggravant la version qu’il en avait donnée au lendemain de l’événement. Le Temps lui fit écho le 13 mai et ne publia pas, par la suite, la rectification que lui adressa Lafargue. Traduit, les 4 et 5 juillet, devant les assises du Nord, à Douai, Lafargue, défendu par Alexandre Millerand, fut condamné à un an de prison pour excitation au meurtre. Enfermé à Sainte-Pélagie, le 1er août 1891, il en fut tiré par la mort de Werquin, député radical de la 1re circonscription de Lille. Pour monnayer le retentissement de l’affaire de Fourmies et libérer le condamné de Sainte-Pélagie, le POF posa la candidature de Lafargue et, par les voix de Guesde, Delory, Ghesquière, Duc-Quercy et Ferroul, mena une ardente campagne. Au début d’octobre 1891, Lafargue adressa, de sa cellule, un appel aux électeurs lillois : “Vous aurez, le 25 octobre, à juger cette République bourgeoise qui, fondée grâce à vous, au prix d’efforts et de sacrifices sans nombre, n’a su, depuis vingt années de patience et de misère mises généreusement à son service, qu’augmenter les charges budgétaires, encourager les tripotages financiers et frapper le pain et la viande de droits affameurs… Vous aurez à juger cette société capitaliste qui concentre de plus en plus dans les mains fainéantes les moyens de production industriels et agricoles, multiple le nombre des prolétaires sans propriété, les transforme en machines à profits, eux, leurs femmes et leurs enfants, et prétend payer sa dette aux producteurs, ainsi dépouillés de leurs produits, avec le bureau de bienfaisance et l’hôpital.”

Les résultats du premier tour dépassèrent les espoirs que pouvait autoriser le passé. Aux élections générales de septembre 1889, dans la même circonscription, le candidat du POF, Delory, n’avait obtenu que 1 406 voix contre 6 751 et 4 025 aux candidats républicain et conservateur. Or, combattu par la presse de Paris, sauf L’Intransigeant de Rochefort, combattu par la plupart des journaux du Nord, Lafargue atteignit 5 005 voix contre 2 928 au candidat opportuniste, H. Depasse, 2 272 au radical Roche et 1 246 au candidat de droite. La lutte redoubla. “Le Grand Écho du Nord” et du Pas-de-Calais, neutre jusque-là, entra en lice contre Lafargue, attaqué dans sa personne, ses origines, ses attaches avec le “Prussien” Karl Marx, ses écrits, et notamment le Droit à la paresse. Néanmoins, le 8 novembre, Lafargue l’emporta par 6 420 voix contre 5 175 au candidat gouvernemental Depasse. Le 7 décembre, par 357 voix contre 27, la Chambre des députés valida son élection et Lafargue, libéré depuis le 9 novembre, passa de Sainte-Pélagie au Palais-Bourbon où il fit ses débuts le lendemain en présentant une proposition d’amnistie générale qui fut repoussée par 393 voix contre 109. M. Paul Leroy-Beaulieu, un des maîtres de l’école libérale, professeur au Collège de France, souligna la portée de cette élection, non sans une pointe d’exagération due peut-être aux craintes que lui inspirait ce résultat. “Avec M. Lafargue, gendre de K. Marx, écrivit-il, ce qui entre dans le Palais-Bourbon, c’est le collectivisme, c’est une doctrine arrêtée, systématique. Qu’on ne s’y trompe pas : l’entrée brusque du collectivisme au Parlement est un événement. Que M. Jules Guesde, par hasard, soit élu à son tour, et la France aura l’équivalent de Bebel et de Liebknecht…” Et, après avoir opposé ces “hommes d’étude et de propagande” aux opposants de jadis, aux “poupées de l’extrême gauche”, il concluait : “L’entrée du collectivisme au Parlement dans la personne de ces rudes batailleurs sans prétentions ni relations mondaines est un tout autre facteur. Eh bien ! qu’on y prenne garde” (L’Économiste français. 5 décembre 1891).

En 1893, Lafargue fut battu avec 1 782 voix sur 18 348 électeurs inscrits. Par suite de l’augmentation du nombre de sièges pour le département du Nord, un remaniement des circonscriptions enleva à la sienne une grande partie de la ville de Lille et y engloba seize communes rurales conservatrices. Paul Lafargue redevint pour toujours militant et propagandiste. Vers 1896, il se fit initier à l’Ordre des Chevaliers du Travail. Au congrès général des organisations socialistes de la salle Japy, à Paris, il combattit, le 4 décembre 1899, la participation ministérielle de Millerand, il reconnut qu’elle était un témoignage de la force grandissante du socialisme, “ un gage de notre prochain triomphe ”, dit-il. Mais, dès l’instant qu’on ne la présentait pas “ comme une action exceptionnelle ” que, assura-t-il, “ nous [...] eussions laissé passer sans en rien dire ”, mais comme “ le point de départ d’une nouvelle méthode d’action [...], c’est contre cette méthode nouvelle d’action que nous nous élevons ici ”, déclara-t-il ; et il en dénonça les dangers : écarter le socialisme de son vrai terrain de lutte, associer ses représentants aux “ fautes ”, aux “ crimes ”, “ que commet le gouvernement bourgeois ” (Compte rendu, pp. 111-115, passim). Il poursuivit son combat contre le ministérialisme au Petit Sou.

En 1901, à l’issue des luttes et des regroupements autour de ce problème, Lafargue se trouva, avec le POF et les amis de Vaillant, au Parti socialiste de France. En 1905, avec ce dernier, il entra dans la SFIO, et appartint à sa CAP, de cette date à sa mort. Aux élections générales de 1906, il fut son porte-drapeau contre Millerand dans la 1re circonscription du XIIe arr. de Paris. Le 6 mai, il rassembla 2 914 suffrages contre plus de 8 000 à l’ancien ministre socialiste. Lafargue participa activement à la plupart des congrès du parti socialiste unifié. À Nancy (août 1907), il défendit les thèses antimilitaristes des congrès internationaux et dit son peu de confiance dans l’insurrection contre la guerre. À Toulouse (octobre 1908), il repoussa toute idée de retour à la politique d’union des gauches défendue par J.-L. Breton, rappela les thèses d’Amsterdam et fit partie de la commission qui élabora une motion d’unanimité. À Saint-Étienne (avril 1909), il préconisa une tactique électorale du second tour fondée sur l’appréciation, dans chaque cas particulier, de l’attitude à prendre en fonction des seuls intérêts du prolétariat, tactique aussi éloignée du désistement automatique en faveur des radicaux, recommandé par J.-L. Breton, que du maintien systématique prôné par Hervé. Cette thèse triompha et fut maintenue au congrès de Nîmes (février 1910), dans une motion que Lafargue contribua à rédiger. Au congrès de Paris (juillet 1910), il refusa toute valeur socialiste à la coopération. À Saint-Quentin (avril 1911), il s’éleva contre la conception d’un socialisme municipal ; forme de gestion municipale, qui peut être bonne, la régie, pensait-il, ne saurait acheminer vers le socialisme. Dans le “guesdisme” même, Lafargue ne se sentait plus à son aise. Voici comment, sur la base de documents inédits appartenant à l’Institut du marxisme-léninisme de Moscou, V.-M. Daline caractérisait les divergences entre Guesde et Lafargue, en janvier 1964, lors d’une séance du groupe d’étude d’histoire de France de l’Académie des sciences de l’URSS : “Daline, tout en soulignant les immenses services rendus par Guesde et ses partisans à la diffusion du marxisme en France, montra l’existence dans l’activité de Guesde de certains traits dogmatiques, déjà signalés par Marx et Engels. Les divergences de vues apparues entre Guesde et Lafargue au sujet de l’affaire Dreyfus se développèrent par la suite et constituèrent un des épisodes de la lutte du marxisme révolutionnaire contre le dogmatisme.”

Pour sa part, Maurice Dommanget, congressiste à Saint-Quentin, a conservé le souvenir que Lafargue et Guesde n’y fraternisèrent pas, qu’ils avaient un peu l’air de s’ignorer. Quoi qu’il en soit, Paul Lafargue approchait de soixante-dix-ans, terme qu’il avait fixé à sa vie pour ne pas subir les atteintes physiques et intellectuelles d’une vieillesse trop avancée. Au retour d’une soirée théâtrale à Paris, Paul et Laura Lafargue se donnèrent la mort à Draveil, Grande-Rue, n° 20, dans la maison où ils habitaient. Le dimanche 3 décembre 1911, leurs dépouilles furent incinérées au Père-Lachaise avec le concours d’une nombreuse assistance et d’une cohorte d’orateurs dont la présence simultanée à Paris attesta du renom de Lafargue dans le mouvement socialiste : Dubreuilh, secrétaire général de la SFIO, Bracke, Vaillant, Guesde et Jaurès, pour la France, Karl Kautsky, pour la Social-démocratie allemande, Anseele, pour le PO belge, Keir Hardie, au nom du Labour Party, Lénine, Alexandra Kollontaï pour le POSD de Russie, Roubanovitch pour les Socialistes révolutionnaires russes. Suicide étrange qui surprit parce que rien ne le laissait prévoir, et qui, dans la France socialiste, syndicaliste et anarchiste, où Lafargue était loin de ne compter que des amis, lui valut une sorte de sympathie générale posthume.

Notice publiée dans “Le Maitron”, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social