Un livre de Denis Skopin, “La photographie de groupe et la politique de la disparition dans la Russie de Staline”

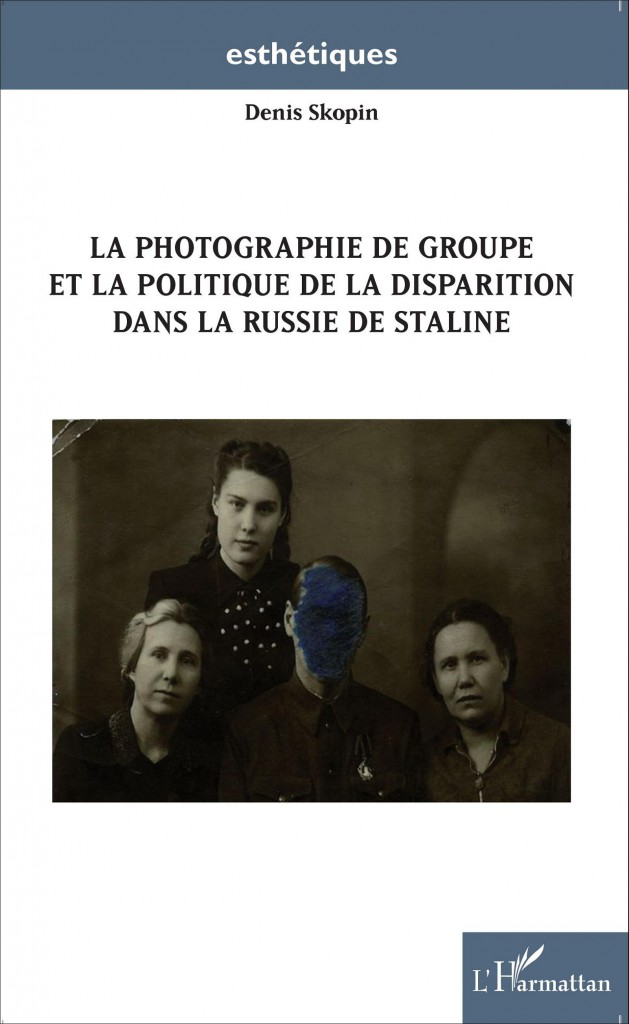

C’est durant les années 1930, en URSS, que la « grande terreur » atteint son paroxysme. Les « ennemis du peuple » voient alors leur effigie noircie, découpée, grattée ou biffée à l’encre sur beaucoup de photographies de groupe, prises dans un cadre familial ou amical. Et ce, le plus souvent, par leurs propres proches. Ainsi, la disparition physique de ces personnes se double d’une disparition de leurs représentations. Quels étaient les mobiles de ces attaques contre des photographies ? Et que signifie le fait que les proches eux-mêmes en étaient les auteurs ? Le point de départ de l’ouvrage de Denis Skopin est l’étude d’un corpus de ces photographies, issues des archives russes. Ceci permet à l’auteur de développer une réflexion à la fois d’ordre politique (quels étaient les mécanismes et objectifs de la politique de la disparition dans l’URSS sous Staline ?), et d’ordre esthétique (quelle est l’essence et la destination de la photographie ?).

La politique de la disparition étant définie comme le fait d’accompagner la destruction physique de la victime, d’effacer, sous quelque forme que ce soit, l’ensemble des traces matérielles de son existence. Les photographies qu’étudie l’auteur permettent d’observer ce processus de disparition à l’œuvre. Elles lui permettent également de passer d’une réflexion historique à la réflexion proprement philosophique qu’il souhaite construire sur le politique et, plus encore, sur l’esthétique. Cette réflexion philosophique s’inscrit fortement dans le sillage de celle de Gilbert Simondon. Walter Benjamin, Hannah Arendt, Georges Lukàcs, Jean-Louis Déotte, Levinas, Deleuze et Guattari sont les autres auteurs les plus fortement mis en discussion au fil de l’ouvrage.

Ce livre est composé de cinq parties. La première, qui constitue la moitié de l’ouvrage, décrit le contexte politique des purges staliniennes, revient sur l’histoire de la photographie en URSS durant les années 1920 et discute de la spécificité de la terreur stalinienne, en partant de l’attaque des photographies. Les parties suivantes développent successivement la réflexion sur le rôle de la photographie dans la construction d’un « milieu transindividuel », la relation entre photographie et technique, puis la signification symbolique du visage et de son attaque. La dernière partie élabore, sur ces bases, une critique des théories aujourd’hui prédominantes de la photographie. Enfin, la conclusion revient en URSS, pour évoquer la question des stratégies possibles de redressement du tort, à travers l’exemple de la zone de Levachovo.

Au fil de sa réflexion sur le domaine esthétique, dont l’objectif principal est de comprendre ce qui est attaqué exactement par le biffage de visages sur ces photographies des années 1920-1930, l’auteur retrace l’histoire des théorisations échafaudées autour de la photographie, successivement pensée selon trois paradigmes dominants. Lors de son apparition, la photographie était perçue avant tout comme constituant une reproduction objective et précise du réel, par comparaison avec la peinture (paradigme mimétique). Puis, cette objectivité apparente a été questionnée : la photographie n’était en fait pas neutre, elle résultait d’un choix de point de vue sur le réel. Ce nouveau paradigme, le paradigme analogique, soulignait ainsi l’importance du processus optique, reléguant le développement (processus chimique) au statut de découverte sans importance cruciale. Enfin, est survenu le paradigme indiciel, qui conçoit la photographie comme trace du réel, et accorde de ce fait un rôle important au processus chimique du développement.

Pour l’auteur, ces approches sont à questionner, car photographier, ce n’est pas seulement montrer le réel, construire un point de vue sur ce réel, ou encore en conserver une trace. Bref, ce n’est pas seulement enregistrer. C’est aussi transformer ce réel en un autre réel : le réel photographique. La photographie et, de manière plus générale, l’image, constituent ainsi une réalité tierce, qui dépasse les oppositions habituelles entre objectif et subjectif, sujet et objet, donnée sensible et concept, ou encore abstrait et concret : elle constitue en fait un « semi-concret » (Simondon, cité par l’auteur). In fine, la photographie – tout comme l’image – est productrice, et non uniquement reproductrice, du réel. S’appuyant sur les travaux de Louis Marin, l’auteur développe, pour illustrer ce fait, l’exemple du portrait du roi. Ce portrait ne se contente pas de représenter la personne absente. Il transforme son objet : le portrait d’apparat institue le monarque comme tel, en produisant de lui une représentation idéale, parfaite et sans failles (1). Skopin explique qu’à cet égard, le portrait de groupe constitue un genre radicalement différent du portrait individuel, puisque ce qu’il institue, ce n’est pas une identité individuelle mais une identité de groupe. Le photographe, par cet acte instituant, est ainsi à la fois un technicien et un magicien, et la photographie est un acte rituel, magique, autant que technique.

L’auteur cite alors les travaux de Déotte, pour qui l’objet technique constitue un appareil. Il oppose la machine et l’objet technique : cependant que la machine a pour finalité de transformer le monde en produisant des objets de manière répétitive, l’appareil, l’objet technique, a pour finalité de transformer la signification du monde. L’appareil a en effet pour fonction non la production, mais le jeu. Il émancipe l’homme des besognes ingrates, en lui donnant la liberté de se livrer à une occupation qui n’a rien à voir avec la production.

Skopin met par ailleurs en perspective la réflexion du philosophe Levinas, en utilisant encore ce concept de technique. Pour Levinas, le lieu d’accès à autrui, doté d’un statut d’exceptionnalité, situé hors rapports de pouvoir et constituant comme la trace de cet autrui, est le visage. S’appuyant sur Mondzain et Deleuze, l’auteur fait remarquer que Levinas n’est pas sorti, ici, de la pensée judéo-chrétienne où le visage est ce qui fait la ressemblance entre l’homme et Dieu. Skopin propose de garder l’idée levinassienne de la trace d’autrui, mais de la chercher dans l’écriture comme technique produite par des appareils ou des dispositifs techniques : la photographie peut donc être pensée comme constitutive de cette trace d’autrui que Levinas voyait lui dans le visage.

Le biffage des « ennemis du peuple » sur les photographies russes durant les années 1930 était-il, alors, une attaque contre le visage levinassien ? Non, puisqu’il ne s’agit pas, ici, de priver de visage, mais de faire priver de visage c’est-à-dire de semer de l’hostilité entre les individus aux dépens d’une obligation éthique qui les relie. In fine, ce qui est visé, ici, pour l’auteur, ce n’est pas le visage, mais le photographique, ce réel produit par la photographie, en tant que trace de l’autre et véhicule du transindividuel.

C’est, en effet, une spécificité de la terreur stalinienne, que de ne pas viser un groupe en tant que tel : alors qu’à la même époque, Hitler visait, notamment, les Juifs, le NKVD utilise les photographies où l’ennemi du peuple est entouré d’autres personnes pour identifier de nouveaux suspects. Ici, les contours de la terreur coïncident donc avec ceux de l’amitié, des relations affectives et des liens familiaux (2), et non avec un groupe social déterminé : ce qui est visé, c’est le tissu relationnel lui-même. Ce qui est atteint en premier lieu, c’est la sphère émotionnelle et éthique : « dois-je renier mon proche ou mon ami.e pour me sauver moi, en participant à sa disparition ? Ou bien risquer de subir le même sort (la disparition) moi aussi ? ». Cette forme de mise sous terreur est aux antipodes du génocide nazi, remarque Denis Skopin. Elle crée de l’isolement, détruit toute possibilité d’existence de groupes non produits par l’État lui-même. In fine, s’appuyant sur les concepts développés par Arendt (3), Skopin conclut que le politique lui-même est ici détruit : les gens deviennent une masse.

En revanche, pour l’auteur, ce qui réunit tous les totalitarismes du XXe siècle est l’idée que le moteur de la vie sociale est le conflit, l’hostilité. Il renvoie ainsi dos à dos Carl Schmitt (nazi dès 1933) et Georges Lukács (marxiste, membre de l’école de Francfort), qui affirment tous deux que la guerre est condition et essence même de toute politique. Il leur oppose le philosophe Levinas, pour qui l’état de guerre consiste avant tout en la révocation de la morale, qu’elle rend dérisoire, avant de remarquer que ce qui réunit ces trois auteurs, c’est l’importance du rapport à l’autre, c’est-à-dire l’idée que le « moi » a besoin d’un face à face, d’une extériorité, pour se constituer pleinement – que ce soit via l’amitié, pour Levinas, ou l’inimitié et l’affrontement, pour les précédents. Et pour Skopin, c’est précisément cette réduction du rapport à l’autre à la relation d’hostilité qui conduit l’URSS, marxiste, en voulant construire une société meilleure, à mener, finalement, une politique de la disparition. Cette politique de la disparition constitue une forme de guerre moderne contre un ennemi invisible : l’ennemi intérieur, « l’ennemi du peuple ». L’auteur effectue également un important développement sur ce qui caractérise cette guerre moderne : l’ennemi intérieur est partout, difficilement identifiable, les lignes de front tendent à s’effacer, ainsi que la distinction entre guerre et paix elle-même. La guerre moderne est comme un conflit latent et permanent, qui touche et implique toute la société. Cela provoque un élargissement, diffus, du champ des activités militaires. On voit ici que la terreur des années 1930 n’était pas uniquement constituée par le système concentrationnaire (goulags), mais incluait également les techniques militaires d’intimidation, de pression, de propagande, d’élimination des ennemis, étendues à l’ensemble de la société.

C’est après la fin des hostilités que s’ouvre l’accès aux lieux de la disparition : l’ouvrage s’achève par une réflexion partant de la zone de Levachovo, où ont été commis en secret, comme dans de nombreuses zones du même type(4), des assassinats de masse d’ennemis du peuple. En 1989, cette zone reçoit un nom, et l’accès y est autorisé. L’auteur s’intéresse aux manières de mettre à jour le tort pour pouvoir, enfin, entamer un deuil des disparus. Il en relève deux : au sein de la zone, ont été édifiées, par des groupements de membres des communautés concernées, des sépultures communautaires, qui participent d’une ethnicisation des purges, fausse historiquement précise-t-il. Mais ont également été construites, par les enfants des disparus, des « tombes » individuelles, et dont la valeur est surtout symbolique puisque les corps présents dans la zone ne sont pas identifiables. Le plus souvent, ces tombes individuelles sont constituées par cette simple trace du défunt qu’est… sa photographie, apposée sur un arbre de la zone.

Sophie Perrin, « Denis Skopin, La photographie de groupe et la politique de la disparition dans la Russie de Staline », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2015, mis en ligne le 06 octobre 2015, consulté le 19 octobre 2015. URL : http://lectures.revues.org/19047

_______________

Notes :

1 Cela peut faire penser au performatif, cette action non de l’image mais du langage, qui transforme le réel, agit sur lui, comme par exemple lors du mariage (« je vous déclare mari et femme »), ou de la sentence (« le tribunal vous condamne à… »), théorisé par John Langshaw Austin, dans son ouvrage How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, (eds. J. O. Urmson and Marina Sbisà), Oxford, Oxford University Press, 1962.

2 L’auteur considère les liens familiaux comme « non politiques ». C’est à notre avis le talon d’Achille de sa réflexion, alors même qu’il signale le rôle central que revêtent ces liens dans le cadre de la terreur stalinienne (pour une synthèse concernant ces rapports sphère privée/politique, voir par exemple la note de lecture Autour de la « sphère privée » : territorialité, intimité, violence, Sophie Perrin, 2010).

3 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace & Co., New York, 1951.

4 Il s’agissait d’espaces interdits d’accès, et sur lesquels on se taisait, coupés du monde extérieur, quelle que soit la raison de cet isolement. Ces zones, qui se multipliaient en URSS, pouvaient être aussi bien des polygones militaires, que des usines secrètes, des villes fantômes, des camps, ou encore des zones d’extermination « d’ennemis du peuple ».