Moi, esclave en fuite

Très peu de récits de vie d’esclave ont fait surface dans l’aire hispanophone ; deux seulement y font figure de source historique primaire : Apuntes autobiográficos de Juan Francisco Manzano (1839), dont le deuxième tome a été mystérieusement égaré, et la Biografía de un cimarrón, récit de vie de l’ancien esclave et marron Esteban Montejo (1860-1973), recueillie et retranscrite par l’ethnologue Miguel Barnet au début des années 1960 à Cuba. C’est précisément cet ouvrage qui se trouve réédité sous le titre Esclave à Cuba. Biographie d’un « cimarron » du colonialisme à l’indépendanceà un moment où il devenait nécessaire de le relire.

. À l’inverse, on estime que, dans le monde anglophone, environ 6 000 récits de vie d’esclave ont été écrits depuis le XVIIIe siècle. 150 au moins ont été publiés entre l’Angleterre et les États-Unis, et certains d’entre eux, comme Ma véridique histoire : Africain, esclave en Amérique, homme libre de Ouladah Equiano, Mémoires d’un esclave de Frederick Douglass, Le récit de William Wells Brown, esclave fugitif, écrit par lui-même, les Confessions de Nat Turner, Up from Slavery de Booker T. Washington ou encore Douze ans d’esclavage de Solomon Northup, sont devenus des témoignages incontournables pour comprendre l’injustice et la souffrance sur laquelle se sont bâties les puissances coloniales et les ordres postcoloniaux.

Ces dix dernières années, il y a eu un renouveau des historiographies sur la Traite et le système esclavagiste, particulièrement nourries par la consolidation du champ académique des études de race et des études décoloniales. Or, en France ces études se focalisent davantage sur les Antilles françaises, l’Afrique et l’Amérique du Nord, prêtant à l’esclavage dans l’Amérique hispanique une attention moindre.

Sans doute la lecture de ce récit donne-t-elle d’abord le sentiment d’un anachronisme. La modernité de la langue, des propos et du style de narration – le manuscrit est contemporain des premières années de la révolution cubaine – contraste avec les évènements racontés, propres à un régime qui nous semble parfois si ancien. Mis à part la longévité d’Esteban Montejo — âgé de cent trois ans au moment des entretiens qui ont donné lieu à l’ouvrage —, cette narration a été rendue possible par la date tardive de l’abolition de l’esclavage à Cuba (1886), qui rappelle que le système esclavagiste imposé par l’Europe sur les deux rives de l’Atlantique a perduré pendant presque quatre siècles.

De la description des instruments de torture et des châtiments corporels utilisés à la centrale sucrière de Flor de Sagua, y compris à l’encontre des enfants, aux descriptions sensorielles de la fuite et du sentiment permanent de persécution qui oblige un adolescent à vivre seul au fond d’une grotte pour échapper aux chiens des chasseurs de fugitifs, le système esclavagiste apparaît ici dans son extrême violence. Il s’impose comme une réalité palpable au-delà des limites des plantations et des centrales, capable de pénétrer chaque recoin de la géographie insulaire jusqu’à obliger les marrons à vivre enfermés dehors et en exil intérieur. Chassant et cueillant pour se nourrir, récupérant des haillons sur les chemins pour se vêtir, Esteban Montejo ne quitte sa grotte que des années plus tard, lorsqu’une passante croisée sur un chemin lui annonce la nouvelle de l’abolition de l’esclavage.

Paradoxalement, c’est alors qu’Esteban Montejo retourne dans les plantations, cette fois-ci en qualité de salarié. Son récit montre bien les continuités, dans le système du salariat agricole, des réalités de l’esclavage : les injustices qui s’exercent sur la main-d’œuvre et les conflits larvés que les hiérarchies raciales des anciens maîtres font régner. Dans la dernière partie de l’ouvrage, un témoignage à la première personne de la dernière guerre d’Indépendance cubaine (1896-1898), Esteban Montejo s’attèle à récupérer la mémoire des généraux noirs et métis envers lesquels la République cubaine se montra si ingrate, voire si injuste lorsque le Partido Independiente de Color fut violemment réprimé en 1912.

Témoignage rare de phénomènes historiques majeurs comme l’esclavage, l’abolition et la guerre d’Indépendance, ce récit est aussi une source inestimable sur la vie quotidienne dans la Cuba de la fin du XIXe siècle, et le lecteur attentif trouvera des informations sur la pratique des religions afro-cubaines – notamment la Santería, issue du culte Yoruba, et le Palo Mayombe, originaire du bassin du Congo – sur la culture populaire cubaine – danse, médecine traditionnelle et jeux –, sur la vie quotidienne – alimentation, sexualité, famille et prise en charge de la maladie et de la mort – ainsi que sur les relations raciales entre les Noirs, les Espagnols et les Chinois.

Les avancées récentes dans les études sur le système de plantation (avec les travaux de Philip D. Curtin), les études postcoloniales et de genre dans la Caraïbe (Elsa Dorlin), la discussion autour de la créolisation avec les œuvres d’Édouard Glissant ou de Maryse Condé et l’émergence d’une perspective caribéenne sur l’écologie (Malcom Ferdinand), rendent la lecture de la vie d’Esteban Montejo plus riche que jamais. La description à la première personne de la vie marronne, la connaissance précise de la flore, de la faune et des cycles écosystémiques semblent illustrer à la perfection la thèse de Ferdinand selon laquelle les pionniers de la pensée et de la pratique écologiste ne sont pas à chercher d’abord chez les préservationnistes nord-américains, mais chez les marrons et les populations autochtones d’Amérique.

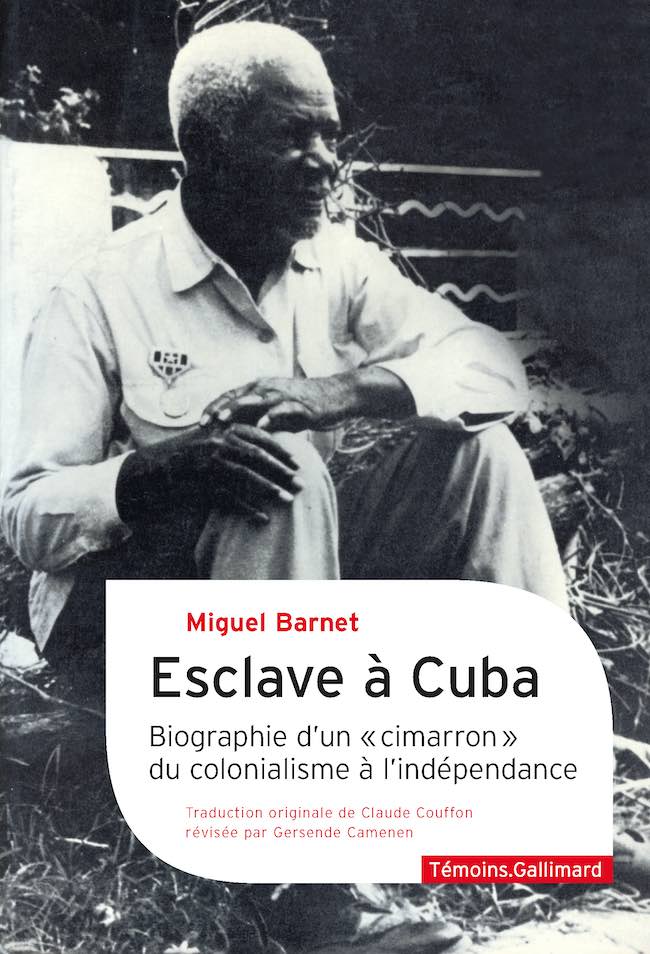

Groupe d’esclaves dans une plantation à Cuba (date inconnue)

.

C’est d’ailleurs parce que ce témoignage fait si fortement écho à des débats contemporains qu’il est regrettable que sa réédition n’ait pas été critique. Certes, la traduction que Claude Couffon donna de l’ouvrage en 1967 est impeccable et savoureuse, et la relecture contemporaine de Gersende Camenen a permis d’en actualiser le registre. Il demeure qu’une introduction critique aurait permis de revenir sur le contexte complexe de création de l’ouvrage par Miguel Barnet. On y aurait appris que cet ethnologue, spécialiste des religions afro-cubaines, part à la recherche de survivants de l’époque esclavagiste au début de la révolution cubaine, au moment où les intellectuels cubains s’emploient à faire disparaître définitivement le racisme de Cuba, de terminer le processus de recensement et d’artification des formes culturelles afro-cubaines (religion, musique, danse) commencé par les ethnographes et folkloristes des années 1920 et 1930, comme Fernando Ortiz, Alejo Carpentier et Lydia Cabrera, tout en bannissant les cultes afro-cubains de la vie des cubains (voir sur cela l’ouvrage de Kali Argyriadis, 1999).

En outre, une édition critique aurait permis de revenir sur certaines méthodes douteuses utilisées par Miguel Barnet, et d’autres écrivains cubains de la même époque comme Antonio Núñez Jiménez, dont la moins rigoureuse consiste à utiliser la première personne alors que le discours est réordonné, retravaillé et réécrit en réalité par l’auteur. Cette Biographie d’un cimarron est une biographie racontée à la première personne, ce qui peut être compris comme un effacement de la subjectivité ou une mise en fiction de la réalité. Dans les deux cas, cette tendance à effacer les mots exacts des informateurs, qui se justifiait à l’époque pour des raisons d’attractivité et de cohérence du texte, semble aujourd’hui porter atteinte à l’intégrité du témoignage et mériterait un travail de comparaison avec les entretiens et les transcriptions originales, qui doivent encore se trouver dans les archives de Miguel Barnet.

David Castañer

En attendant Nadeau

Miguel Barnet, Esclave à Cuba. Biographie d’un « cimarrón » du colonialisme à l’indépendance. Traduction originale de Claude Couffon, révisée par Gersende Camenen. Gallimard, coll. « Témoins », 208 p., 23,20 €